La celebrazione dei Defunti in Sicilia, in tempi passati, era un evento di profondo significato e coinvolgimento emotivo. Questa festa era molto sentita e radicata nelle tradizioni familiari e andava oltre il significato religioso, diventando un momento di intima connessione tra passato e presente, tra vivi e morti. Il due di novembre rappresentava il ponte metaforico con l’aldilà abitato dai nostri cari scomparsi e, proprio per il bisogno di continuare a far vivere i propri familiari nei ricordi dei bambini, diventava centrale il rito dei regali lasciati dai parenti che non ci sono più proprio ai piccoli di casa.

Durante la notte magica tra il primo e il secondo giorno di novembre, si faceva credere ai bambini che i defunti lasciassero le loro dimore eterne, magari trasformandosi in piccole formiche in modo da poter passare sotto le porte, per portare dolci, giocattoli, abiti nuovi e tanto altro ai bambini che si erano comportati bene o che li avevano ricordati nelle preghiere. I bambini, così, non vedevano i loro antenati come figure lugubri, ma come presenze familiari con cui interagire tutto l’anno.

Ogni bimbo aveva i propri “Morti”, che potevano essere benestanti o meno a seconda della classe sociale, e riceveva regali in base a questa condizione. Le classi sociali includevano da un lato gli aristocratici e dall’altro i più poveri; nel mezzo c’erano: funzionari pubblici, farmacisti, notai, avvocati, medici, insegnanti, proprietari terrieri, industriali, artigiani, domestici, operai e, infine, contadini. Così poteva accadere che il bambino aristocratico ricevesse doni di grande valore economico, mentre il figlio del domestico ricevesse un paio di scarpe già usate dal figlio del datore di lavoro, benevolmente concesse dalla padrona di casa.

Indipendentemente dalla classe sociale, i bambini durante l’anno venivano ammoniti: “o fai u bravu, o i morti non ti pottunu nenti!”; la sera del primo novembre toccava loro “apparari” (preparare) un posto in casa dove i Morti avrebbero potuto lasciare i doni. Ogni provincia o famiglia aveva il proprio rito, posizionando un vassoio (guantera), una tovaglia o un semplice foglio di carta o di giornale. Poi i bambini andavano a dormire con la raccomandazione di non svegliarsi quando i Morti avrebbero portato i regali; altrimenti avrebbero solleticato i loro piedi: “dommi o quannu venunu i Morti t’arraspuni (oppure: t’azzidicunu) i peri”. Così, per il timore di essere colti in una flagrante veglia, si rannicchiavano i piedi per non farli uscire al di fuori delle coperte e si addormentavano pregustando i doni che avrebbero ricevuto al risveglio. I più grandicelli e più smaliziati tentavano di non farsi sopraffare dal sonno per assistere alle “operazioni” dei Morti ma, inevitabilmente, si addormentavano stanchi anche loro. Al mattino, il primo pensiero era per i doni, che potevano essere trovati nei posti “apparati” la sera prima. In alcune famiglie più agiate, i Morti potevano lasciare i doni ovunque, costringendo i bambini a cercare in tutta la casa, anche in più punti della casa, spronati dalle mamme a cercare meglio.

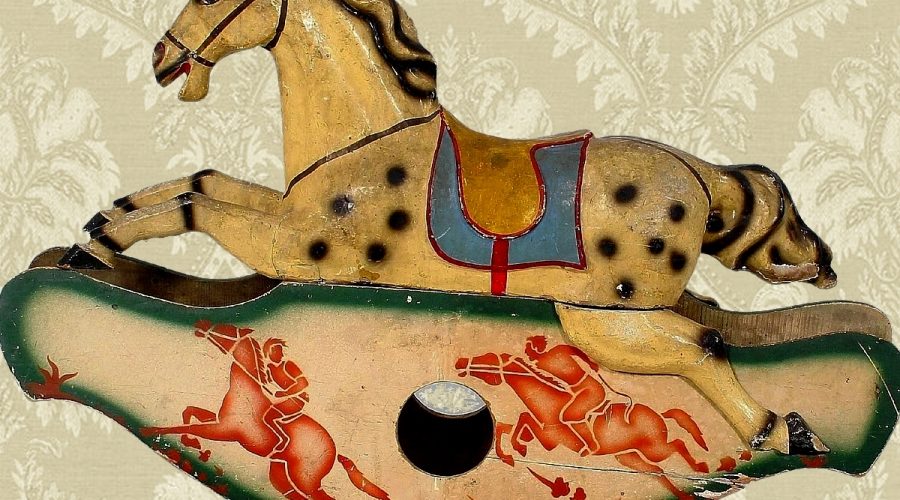

Si ricevevano cavallucci a dondolo, bambole, vestiti, scarpe e dolci tipici del periodo, come i dolci di Martorana a forma di frutta, pupi di zucchero (figure di zucchero a forma di bambola o di paladini), ossa di mottu, tetò, rame di Napoli, ‘nzuddi, formelle di cotognata o di mostarda, e fichi secchi.

Nel corso dei decenni, i giocattoli hanno subito notevoli trasformazioni: prima della Seconda Guerra Mondiale, erano prevalentemente realizzati in legno o in cartapesta e caratterizzati da movimenti semplici e rudimentali; con l’arrivo degli anni Sessanta del XX secolo, i giocattoli divennero notevolmente più sofisticati e complessi.

Le bambine ricevevano spesso bambole (di plastica) che riproducevano sembianze umane in modo sorprendente; queste bambole potevano essere dotate di movimenti autonomi, a molla o alimentati da batterie, rendendole particolarmente affascinanti e realistiche a loro occhi.

Per i bambini i regali più ambiti includevano revolver giocattolo o fucili Winchester, ispirati alle armi viste nei film western tanto popolari in quel periodo; così, le strade e i cortili diventavano set cinematografici improvvisati, con agguati, appostamenti e sparatorie con le pistole caricate con “fulminanti e caps”.

La magia della festa sfumava poi crescendo, quando i bambini scoprivano che i doni non venivano portati dai Morti, e allora, spesso, i genitori rispondevano scherzosamente: “megghiu, accussi natr’annu i Morti arrispammiunu!”.

Sulla nascita della tradizione siciliana della festa dei Morti, il messinese Virgilio Saccà si interrogò e, nella Rivista delle tradizioni popolari del mese di Novembre 1894, scrisse: “Chi fu il primo, qui in Sicilia, a far risvegliare i poveri morti delle chiese e dei cimiteri per farli diventare ladri – sissignore, ladri! – e poi farli accostare ai lettucci dei bimbi per riempire canestri, panieri, vassoi di dolci, di frutti, di regali? Mistero. Eppure il fatto esiste. Qui, in Sicilia, poi – per quella fantasia naturale dei nostri babbi e delle nostre mamme – il fatto accenna a moltiplicarsi, sicché la festa dei morti è una festa generale che ascende al palazzo incantato dell’aristocratico per discendere, la stessa notte, la stessa ora, nella povera stamberga dell’operaio. È questione di mezzi, questione di vistosità regalizia: ma del resto il canavaccio su cui intreccia il ricamo della leggenda, della fola, del mistero – chiamatela come vi garba meglio – è identico per gli uni e per gli altri – e i bambini del povero sono felici e contenti come i bambini del ricco”.

Quindi, la tradizione dei regali dei Morti è antica, molto antica; risale all’Ottocento, forse ai primi del secolo; Matilde Guarnaccia, su Cordelia del mese di Ottobre 1885, racconta come lei stessa aveva vissuto, da bambina (probabilmente in periodo Borbonico), la sua ultima festa dei Morti, dato che una sua amichetta le aveva “aperto gli occhi”.

Giuseppe Pitrè addirittura ci porta al Settecento; infatti nel suo “Il giorno dei Morti e le strenne dei fanciulli”, pubblicato nel 1875, scrive: “Qui mi sia permesso di tornare un passo indietro, alla festa dei morti e delle strenne, per riferire la descrizione che ne faceva nel secolo passato il marchese di Villabianca…”.

Oggi la festa dei Morti non esiste più. Il consumismo e l’esterofilia impongono l’omologazione alle tradizioni di altre nazioni, tanto da far sostituire il benevolo nonno defunto con uno sconosciuto e terrificante personaggio di “Halloween” che, un giorno prima, la notte del 31 ottobre, lascia la propria tetra dimora per invadere le città e colpire chiunque gli capiti a tiro.

Mario C. Cavallaro

I NOSTRI INDIRIZZI E-MAIL

I NOSTRI INDIRIZZI E-MAIL

LINK

LINK CONTATTI

CONTATTI