Erano gli anni del Pentapartito, l’innovativa formula politica di Governo che riuniva Dc, Psi, Pri e Psdi, allargata in seguito al Pli, succeduta alla breve esperienza della “solidarietà nazionale”.

In quei primi anni Ottanta, per la prima volta dopo il 1945, la Democrazia Cristiana lasciò la guida dell’esecutivo al segretario del Partito Repubblicano Giovanni Spadolini e, dopo le elezioni del 1983, al leader del Partito Socialista Italiano, Bettino Craxi.

Craxi mantenne la guida del governo fino al 1987, impegnandosi a consolidare le prerogative del presidente del Consiglio e a rafforzare il ruolo dell’Italia nell’ambito della politica internazionale; in tale contesto, particolare rilievo assunse la cosiddetta “crisi di Sigonella”, un caso emblematico che mise in luce la volontà del Governo italiano di affermare la propria sovranità e capacità decisionale anche nei rapporti con alleati tradizionali.

Craxi mantenne la guida del governo fino al 1987, impegnandosi a consolidare le prerogative del presidente del Consiglio e a rafforzare il ruolo dell’Italia nell’ambito della politica internazionale; in tale contesto, particolare rilievo assunse la cosiddetta “crisi di Sigonella”, un caso emblematico che mise in luce la volontà del Governo italiano di affermare la propria sovranità e capacità decisionale anche nei rapporti con alleati tradizionali.

Ma cosa accadde esattamente tra il 10 e l’11 ottobre 1985, nelle ore passate alla storia come la “notte di Sigonella”?

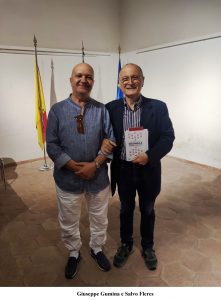

A svelarcelo è un libro-inchiesta dal titolo “L’ora che manca alla storia – SIGONELLA QUARANT’ANNI DOPO – Quando l’Italia disse no agli USA”, di Salvo Fleres e Paolo Garofalo, edito da “Officina della stampa”, presentato domenica 28 settembre presso la Sala della Colonna di Palazzo Cagnone.

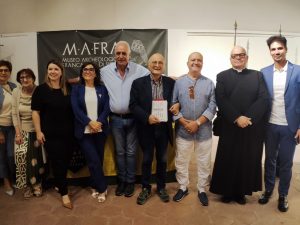

L’incontro, promosso dalla sezione di Francavilla di Sicilia della Fidapa BPW Italy, ha beneficiato del patrocinio del Comune e dell’Istituto per la Cultura Siciliana.

Alla presentazione del volume, svoltasi dinanzi a un pubblico numeroso e partecipe, hanno preso parte il sindaco di Francavilla, Enzo Pulizzi, che ha portato i saluti istituzionali, la dott.ssa Martina Dibella, presidente della sezione locale della Fidapa, il dottor Gaetano Consalvo, presidente dell’Istituto per la Cultura Siciliana, e don Giovanni Salvia, 3° Cappellano Militare in congedo ed ex assistente spirituale presso il 41° Stormo Anti-Sommergibili della Base Aerea di Sigonella.

Salvo Fleres è un giornalista con una consolidata esperienza istituzionale, avendo ricoperto il ruolo di Deputato regionale della Sicilia e di Senatore della Repubblica.

È riconosciuto come esperto nelle tematiche relative ai diritti umani, grazie anche all’attività svolta presso la Commissione Diritti umani di Palazzo Madama e in qualità di Garante dei diritti dei detenuti della Regione Siciliana. Ha pubblicato numerosi saggi politico-culturali, raccolte di poesie, monologhi, testi teatrali, fiabe e romanzi.

È riconosciuto come esperto nelle tematiche relative ai diritti umani, grazie anche all’attività svolta presso la Commissione Diritti umani di Palazzo Madama e in qualità di Garante dei diritti dei detenuti della Regione Siciliana. Ha pubblicato numerosi saggi politico-culturali, raccolte di poesie, monologhi, testi teatrali, fiabe e romanzi.

Paolo Garofalo, nato e residente in Sicilia, è fondatore del Centro Studi Med. Mez. per le ricerche e la documentazione sul Mediterraneo e il Mezzogiorno “Napoleone Colajanni”. Autore di numerosi saggi e pubblicazioni in materia di comunicazione politica e diritti umani, cura per questa casa editrice la collana “I simboli della politica”.

La vicenda di Sigonella rappresenta uno degli episodi maggiormente dibattuti nella storia contemporanea italiana, dove si intersecano tematiche di terrorismo internazionale, sovranità nazionale e rapporti diplomatici tra Italia e Stati Uniti.

Il fatto emerse nell’ottobre 1985, in seguito al dirottamento della nave da crociera italiana Achille Lauro da parte di un commando palestinese, e raggiunse il suo apice durante la notte tra il 10 e l’11 ottobre presso la base militare di Sigonella, in Sicilia.

Il 7 ottobre 1985, quattro membri del Fronte di Liberazione della Palestina (FLP) presero il controllo della nave Achille Lauro, in navigazione nel Mediterraneo, con l’intento di negoziare la liberazione di prigionieri palestinesi detenuti in Israele. Durante il dirottamento, i terroristi uccisero il passeggero americano di origini ebraiche Leon Klinghoffer, affetto da disabilità, il cui corpo fu gettato in mare, un evento che suscitò indignazione internazionale.

Dopo giorni di trattative e tensioni, i terroristi accettarono di arrendersi in cambio di un salvacondotto. Tuttavia, l’accordo fu compromesso dall’intervento degli Stati Uniti, che, informati della presenza dei terroristi a bordo di un aereo egiziano, decisero di intercettarlo.

Il 10 ottobre, l’aereo con a bordo i dirottatori fu scortato dai caccia statunitensi e costretto ad atterrare a Sigonella. Gli americani volevano prendere in consegna i terroristi per portarli negli Stati Uniti.

All’interno di questa vicenda si inserisce, contribuendo a definirne gli sviluppi, anche la storia di alcuni avieri e, in particolare, quella di Giuseppe Gumina e Mario Passaro, protagonisti degli eventi.

All’interno di questa vicenda si inserisce, contribuendo a definirne gli sviluppi, anche la storia di alcuni avieri e, in particolare, quella di Giuseppe Gumina e Mario Passaro, protagonisti degli eventi.

«Quella notte rappresenta per il nostro Paese un momento di svolta significativo», ha dichiarato Salvo Fleres in apertura, «i cui effetti si manifestarono sia nell’immediato, durante la notte stessa e il giorno seguente, sia nel lungo periodo».

«Non ero informato del ruolo di Giuseppe Gumina come protagonista della “notte di Sigonella” – ha aggiunto – la conoscenza tra noi si limitava a rapporti professionali. Tuttavia, questa vicenda meritava di essere raccontata: “l’ora che manca alla storia” non poteva restare inosservata. Pur non alterando sostanzialmente ciò che già si conosceva, era doveroso rendere omaggio a coloro che furono protagonisti di quella notte, in particolare Giuseppe Gumina e Mario Passaro, oltre ai VAM (Vigilanza Aeronautica Militare), i primi a fronteggiare l’emergenza. Di questi ultimi parlò esplicitamente solo l’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, il quale, in un’intervista, riconobbe con chiarezza che furono proprio i VAM operativi a Sigonella a determinare le sorti di quell’episodio».

Fleres ha inoltre posto alcune questioni, “domande con poche risposte” relative alla vicenda, tra cui come i terroristi siano saliti a bordo della nave a Genova, la mancata rilevazione dei passaporti falsi, il trasporto delle armi pesanti, la presa degli ostaggi e il motivo dello sbarco di uno dei cinque palestinesi ad Alessandria d’Egitto.

Ma chi è Giuseppe Gumina?

Nato a Librizzi nel 1964, Gumina ha studiato a Catania presso l’Istituto di Agraria e poi alla scuola enologica, ma la sua passione sono stati sempre gli aerei.

Dopo aver vinto il concorso per Allievi Ufficiali di Complemento dell’Aeronautica Militare Italiana, nel 1985 supera gli esami alla Scuola di Guerra Aerea e Applicazione dell’Aeronautica Militare di Firenze e viene assegnato con il grado di sottotenente al 41° Stormo della Base aerea “Cosimo di Palma” di Sigonella.

Attualmente in pensione, ha prestato servizio presso un ente pubblico siciliano.

Nella notte tra il 10 e l’11 ottobre 1985, tra le 23:53 e l’una, egli ricopriva il ruolo di Ufficiale di guardia, ed era responsabile della sicurezza della base: “l’ora che manca alla storia” stava per scoccare.

«Il responsabile del controllo del traffico aereo della base (Cta) mi informò di un velivolo in avvicinamento a Sigonella», racconta l’ex sottotenente intervenuto alla presentazione del libro.

L’aereo in questione era un Boeing 737 della EgyptAir partito da Il Cairo e diretto a Tunisi, a bordo del quale si trovavano i quattro dirottatori dell’Achille Lauro, accompagnati da un diplomatico egiziano, dai rappresentanti dell’OLP Abu Abbas e Hani al-Hassan, una scorta militare egiziana e l’equipaggio.

A Sigonella atterrarono, «senza autorizzazione» precisa Gumina, anche due Lockheed C-141 americani con unità della Delta Force, guidata dal generale Carl Stiner, decollati dalla Germania.

«Avendo preso coscienza di un’evidente condizione di pericolo – narra Gumina nel libro – provvidi a dichiarare lo stato di emergenza della base, svegliando e facendo armare tutti i militari italiani presenti, compresi i Vam non in servizio».

Gli Stati Uniti di Ronald Reagan avevano come obiettivo l’arresto dei responsabili del dirottamento dell’Achille Lauro e dell’uccisione del cittadino statunitense Leon Klinghoffer. Per questo motivo, fu imposto l’atterraggio forzato dell’aereo egiziano nella base siciliana.

Scattato l’allarme e seguendo i protocolli d’emergenza, Gumina diede indicazione ai Vam di disporsi in assetto difensivo e di preparare i fucili Mab (Moschetto Automatico Beretta), ordinando di circondare l’aereo egiziano e bloccare la pista al fine di impedire la ripartenza dei velivoli. All’operazione presero parte anche i militari della Stazione dei Carabinieri situata nella base.

Queste misure, apprese dal sottotenente alcuni mesi prima durante il corso di formazione per allievo ufficiale, si dimostrarono funzionali nel guadagnare tempo e permisero l’inizio dei negoziati con gli americani, guidati dal generale Stiner.

Giuseppe Gumina, all’epoca poco più che ventenne, si trovò nella condizione di dover gestire autonomamente una situazione caratterizzata da elevata complessità e responsabilità, operando senza il supporto diretto di una struttura gerarchica presente sul luogo durante i momenti critici: «Ero rimasto senza il mio Caposervizio e senza il Comandante della base, il quale si trovava a Fontanarossa».

«Ciò che posso dire – ha affermato Gumina – è che io non ricevetti nessun ordine: l’aereo egiziano atterrò senza che l’allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi, attraverso la catena di comando, arrivasse a me, non ho ricevuto istruzioni da nessuno e da chicchessia».

Gumina riporta che intorno all’aeromobile si verificò un accerchiamento in tre fasi: in un primo momento da parte della Squadra di pronto intervento e dei Carabinieri, successivamente dalle unità statunitensi della Delta Force e, infine, da ulteriori contingenti di Carabinieri provenienti da Siracusa.

“Mentre si attendevano decisioni superiori che comunque tardavano ad arrivare”, in quello scenario, l’ufficiale italiano esercitò le proprie capacità di leadership, assumendo decisioni tempestive ed efficaci, dimostrando competenza nel fronteggiare l’emergenza.

E non si può non individuare un qualcosa di epico, leggendario nelle azioni del giovane sottotenente. Ma Gumina non cercò l’atto di eroismo, fece semplicemente il proprio dovere, ciò che era necessario fare in quel momento.

E nella società contemporanea sappiamo quanto sia importante il concetto di “dovere”, che vuol dire responsabilità verso sé stessi, gli altri e la comunità, un valore fondamentale oggi spesso subordinato a logiche opportunistiche.

Il confronto tra truppe italiane e americane durò ore: i militari italiani, posizionandosi intorno all’aereo, impedirono il trasferimento dei dirottatori senza l’autorizzazione delle autorità italiane.

L’evento è diventato negli anni emblema della sovranità nazionale e dell’autonomia italiana nella sicurezza internazionale.

In conclusione, lasciamo ai lettori la possibilità di immergersi nel racconto di Salvo Fleres e Paolo Garofalo, per approfondire gli sviluppi successivi dell’affaire Sigonella, che ebbe rilevanti conseguenze politiche e diplomatiche.

Successivamente al dirottamento, le autorità italiane arrestarono i membri del commando palestinese coinvolto. Gli Stati Uniti chiesero l’estradizione, ma l’Italia decise di detenerli sul proprio territorio.

Questa decisione, da un lato rafforzò il prestigio internazionale dell’Italia, che seppe difendere i propri interessi e la propria sovranità. Dall’altro, mise in evidenza le tensioni tra alleati, in particolare tra Italia e Stati Uniti, ma tutto si concluse con una soluzione diplomatica tra le parti coinvolte.

L’atterraggio a Sigonella e la cattura dei terroristi sono rimasti nella memoria collettiva come un esempio di fermezza, dignità e difesa degli interessi nazionali.

La prudenza e la determinazione dimostrate dalle forze italiane in quei giorni hanno segnato un punto di svolta nel rapporto tra Italia e le grandi potenze, consolidando il ruolo del nostro Paese nel panorama internazionale.

Luigi Lo Presti

I NOSTRI INDIRIZZI E-MAIL

I NOSTRI INDIRIZZI E-MAIL

LINK

LINK CONTATTI

CONTATTI