L’antica città di Mascali, nella sua storia, ha vissuto molteplici eventi significativi che, purtroppo, non sempre sono legati alla prosperità del territorio e al benessere dei suoi abitanti. Innumerevoli volte è stata distrutta o saccheggiata a causa delle guerre tra francesi e spagnoli per il controllo della Sicilia.

A partire dal periodo di dominazione araba, la cittadina, situata sulla collina che sovrasta la zona ionico-etnea, rappresentava un modesto avamposto tra Taormina e Calatabiano a nord e Aci Reale e Catania a sud. A sua difesa, venne eretta tutt’intorno una robusta cinta muraria, tanto che Gustavo Strafforello la definisce come una “antica fortezza saracenica”.

Proprio riguardo alle mura, è stata avanzata l’ipotesi, priva di conferme archeologiche poiché Mascali è stata sepolta dalla colata lavica del 1928, che queste fossero rinforzate da sette torri, anch’esse risalenti all’epoca araba, da cui deriverebbe lo stemma della contea. Seguendo tale ipotesi, quindi, sarebbe errato pensare che le torri raffigurate nello stemma della contea facciano riferimento a quelle presenti nel territorio, in quanto queste ultime sono significativamente più numerose e costruite successivamente nel corso dei secoli.

C’è chi annovera anche tra le torri mascalesi la nota “Torre Rossa”, che, però, non solo si trova nel territorio di Fiumefreddo di Sicilia, che storicamente ha avuto pochi legami con Mascali, essendo sempre gravitato attorno a Calatabiano, ma non è neanche una torre nel vero senso del termine, bensì un monumento funerario risalente all’epoca romana.

L’idea che le torri del gonfalone possano essere disseminate nel territorio si potrebbe basare su una lettura, non condivisibile, del “Lexicon Topographicum Siculum” di V. M. Amico, redatto a metà del Settecento. Amico scrive: “Turres circa ejus ambitum videbantur; quarum due perseverant, aliæ ex vestigiis cognoscuntur”. La traduzione del termine latino “ambitum” forse genera confusione di interpretazione: può riferirsi a tutto il territorio o al perimetro della città.

La traduzione in italiano del Lexicon di Agostino Di Marzo nel 1859, che parla di “circuito”, potrebbe riflettere meglio la realtà, affermando che “Vedevansi sette torri verso il suo circuito, delle quali perdurano due sole e conosconsi le altre dalle vestigia”.

I sostenitori della tesi che le sette torri siano sparse nel territorio mascalese, oltre a riferirsi a Vito Amico, sottolineano l’importanza del motto della contea, che, a parer loro, risulta determinante: “Abundantia in turribus tuis” (l’abbondanza nelle tue torri), ovvero che nelle torri del territorio venivano riposti i prodotti dell’agricoltura, che costituivano la ricchezza dell’area pedemontana.

Giacomo Mercurio, nella sua memoria al Parlamento siciliano del 1815 riguardo alla contesa con Giarre, scrive chiaramente: “Vi erano attorno alla città di Mascali 7 antiche torri, che credonsi erette dai Saraceni. Esse formano lo stemma della città. Oggi sono demolite, e solo ne esistono due, quasi del tutto diroccate”.

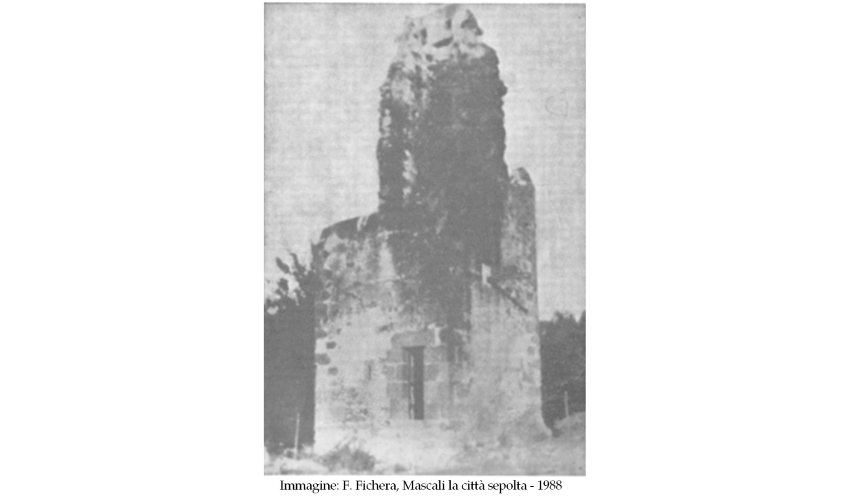

Francesco Fichera, esperto di storia mascalese, è determinante nel suo commento su una fotografia che ritrae una torre, pubblicata nel volume “Mascali la città sepolta” del 1988, dove la descrive lapidariamente come “L’ultima delle sette torri di Mascali”.

Il canonico Giuseppe Recupero, nel suo libro “Storia naturale e generale dell’Etna”, riferisce che Mascali: “oggi ridotta molto povera di forze e di popolazione per il mal governo dei Ministri, esistendo ancora gli scheletri delle sue antiche torri, è fabbricata sopra una vecchia lava dell’Etna”. Pertanto, il Recupero, scrivendo che la città “è fabbricata sopra una vecchia lava”, ne circoscrive il perimetro (senza riferirsi a tutto il territorio circostante), ponendo le torri lungo il margine cittadino.

È verosimile, inoltre, che le mura e le torri siano state in parte demolite dai mascalesi stessi, poiché, con la cessazione del pericolo nei secoli successivi alla loro costruzione, non erano più necessarie per la difesa della città. Il materiale ricavato dalle mura fu poi utilizzato nel corso del tempo per la costruzione di nuove abitazioni. Questo riutilizzo di materiali da costruzione era una pratica comune, sia tra i popolani che tra i benestanti, in quanto era più comodo prelevare le pietre da una “cava” vicina piuttosto che trasportarle da fuori città. Un esempio di questo fenomeno è visibile nel Colosseo.

Infine, Salvatore Coco, un cittadino mascalese e testimone oculare della vita cittadina tra Ottocento e Novecento, menziona nel suo diario, pubblicato nel 2018 dall’Associazione Mascali 1928, le torri di Mascali, confermando la loro presenza nel perimetro della città.

Mario C. Cavallaro

Edizione: Maggio 2025

I NOSTRI INDIRIZZI E-MAIL

I NOSTRI INDIRIZZI E-MAIL

LINK

LINK CONTATTI

CONTATTI