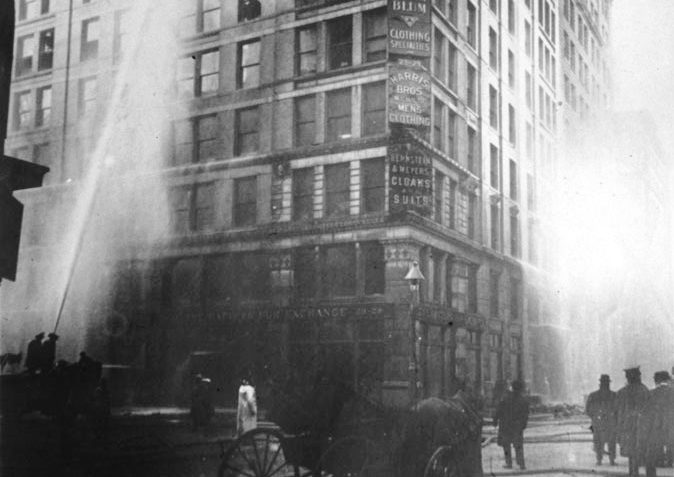

L’infaticabile ed appassionata professoressa Grazia Messina, direttrice della ricerca scientifica per il Museo etneo delle migrazioni di Giarre, ha identificato una delle 146 vittime (123 donne, 38 delle quali italiane, e 23 uomini) dell’incendio avvenuto nella fabbrica Triangle Waist il 25 Marzo 1911 a New York, il drammatico evento più volte ricordato in occasione della Giornata internazionale della donna che si celebra l’8 marzo. L’operaia era siciliana e si chiamava Nunzia (Anna) Balsamo Ciminello.

Della identificazione è stata data notizia sul «Palermo Today» del 31 maggio 2025. “Dopo 13 anni di ricerche – spiega con sollievo al giornale palermitano Ester Rizzo Licata, autrice di “Camicette bianche”, il saggio che ricostruisce le storie delle vittime di quell’incendio – finalmente sono stati scoperti la vera identità e il luogo di nascita di Anna Balsano Ciminello”.

L’identificazione è stata possibile attraverso attente ricerche archivistiche e genealogiche che hanno permesso anche di tracciare la partenza della giovane donna dal porto di Palermo nel 1891, l’arrivo ad Ellis Island, l’inizio di una nuova vita a New York.

“Si chiude così il ritorno a casa della memoria delle 28 siciliane morte nell’incendio a cui, grazie a Ester Rizzo Licata, sono state dedicate negli anni strade, piazze, istituti nei diversi luoghi di origine” afferma la studiosa Grazia Messina. E precisa ancora che la donna “inclusa tra le vittime di quel 25 marzo come Anna Balsano Ciminello, in realtà era stata registrata come Nunzia Balsano all’anagrafe del comune di Vicari, in provincia di Palermo, nata il 2 agosto 1874, anche se l’evento risaliva in realtà al 31 luglio. Il suo nome venne modificato dopo lo sbarco a New York, nel 1891, dove era emigrata con il marito Rosario Ciminello in cerca di fortuna e di lavoro dignitoso”.

Nunzia, arrivata giovane sposa a New York ad appena 17 anni, entrerà come operaia nel settore tessile, lavorando per pochi dollari alla settimana al fine di contribuire al mantenimento delle due figlie, del marito e della numerosa famiglia di origine che negli anni successivi la seguirà in America.

Il Museo etneo delle migrazioni contribuisce così con un nuovo tassello alla ricostruzione della nostra emigrazione nel mondo, fatta di pagine importanti non solo per la Sicilia. La storia d’Italia degli ultimi due secoli non potrebbe infatti essere scritta trascurando i copiosi movimenti di donne e uomini verso mondi più fortunati, raggiunti in cerca di una dignitosa esistenza.

Importante e addirittura necessario far conoscere alle nuove generazioni quel passato di sacrifici, stenti e resistente coraggio, che hanno cambiato il volto del Paese e hanno al contempo permesso ai paesi di destinazione di crescere in risorse e sviluppo. Le nostre tragedie sul lavoro sono state eventi terribili per le vittime, le loro famiglie, le comunità di riferimento. Dalle loro conseguenze sono state sollecitate misure urgenti da adottare sui luoghi di lavoro, incoraggiando la partecipazione al movimento sindacale fino alla conquista di nuove leggi per la sicurezza e per una giusta retribuzione, tanto da incidere profondamente sui contratti odierni.

Il Museo etneo delle migrazioni, nato nel 2008 con l’impegno delle studentesse e degli studenti del Liceo Leonardo di Giarre all’interno della Rete dei musei siciliani dell’emigrazione, ospitato nei locali comunali del Palazzo delle Culture, conferma con questo nuovo contributo la sua destinazione come luogo di ricerca storica e laboratorio di formazione civica e culturale. Rinnova l’impegno a mettere il tema dell’emigrazione all’ordine del giorno, proprio mentre i nostri giovani preparano di nuovo le valigie per terre lontane. Un grazie, dunque, alla nostra studiosa giarrese.

Nunziatina Spatafora

I NOSTRI INDIRIZZI E-MAIL

I NOSTRI INDIRIZZI E-MAIL

LINK

LINK CONTATTI

CONTATTI