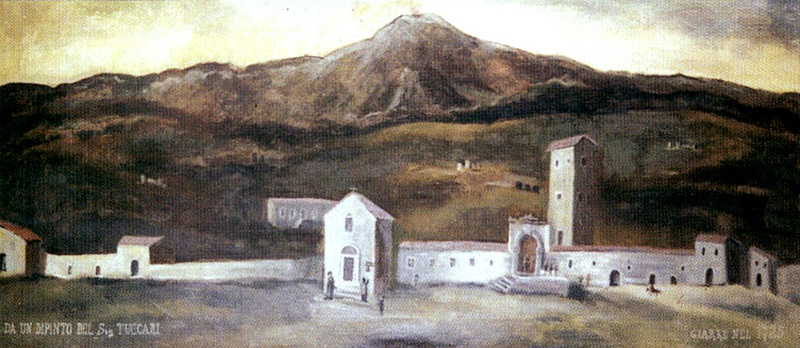

Nel 1725, il pittore (di Castiglione di Sicilia) Giovanni Tuccari dipinse quel che vide nel cuore dell’abitato di Giarre. Il dipinto ha un notevole valore documentario ed è stato citato, o posto in riflessione, da molti studiosi del nostro territorio. Il quadro è, oggi, di proprietà della famiglia Lisi di Giarre

Proviamo a dare una nostra, più ampia, analisi di questo dipinto; esso, nella parte medio-alta, esibisce l’imponente massiccio dell’Etna; quindi, delle case sparse (due), a mo’ di ampia fattoria, per le colline; né il bosco e né altre colture sono raffigurate nell’area collinare e in quella montana (il che non significa che non esistessero, ma semplicemente che il pittore non li abbia voluti raffigurare, affinché altri particolari potessero essere messi più in evidenza); un piccolo borgo, a metà di quelle due sparse case, si presenta chiaramente e, secondo noi, non può che essere Macchia.

Nella parte in basso è dipinto il centro di Giarre (il quale ha, alle spalle, isolata, una grande costruzione, che, più che dare il senso di una fattoria, sembra adibita a funzioni più civili e cittadine): in primo piano, in un ampio slargo a terra battuta, sta la chiesa (orientata verso oriente, come verso Costantinopoli) di Sant’Agata sotto il titolo di Sant’Isidoro, piccola (due figure poste sul davanti, permettono, così dovettero essere apposte nelle intenzioni del Tuccari, di misurarne, all’incirca, le proporzioni, con facciata alta poco più di sei metri e larga poco più di cinque) e ad unica navata, con ingresso rialzato e con non ampia copertura, e finestrella posta in alto (la profondità della chiesetta è difficile da misurare, probabilmente fra i dieci e i quindici metri; il tetto, spiovente, è sormontato da una croce); dietro, in direzione sud, sta una lunga muraglia, mentre, in direzione nord, stanno i magazzini della Contea, probabilmente a due piani (con ingressi continui al basso e finestrelle in alto), piuttosto che un unico ampio e altissimo piano (sul quale, in questo caso, sarebbero ricaduti e porte e finestre); spicca, nei magazzini, un ampio e ben decorato ingresso centrale (davanti al quale è posta la terza figura umana del quadro), raggiungibile da una serie di (circa cinque) scalini; l’ingresso sembra portare anche verso il retro di quei vasti magazzini, verso lo spazio ampio dove sta una torre (orientata, anch’essa verso oriente e in uno stile che l’architetto Vincenzo Musso (o Russo) ebbe, nel 1815, a definire “gotico”), di tre piani, con tetto spiovente; la torre risulta citata, nel 1851, da Giuseppe Antonio Mercurio, come esistente, tanto che, ben sappiamo, essere stata distrutta durante i moti anti-borbonici connessi alla spedizione dei Mille, il 31 maggio 1860, quando “spezzati i ceppi del Governo Borbonico, irrompeva (Giarre; n.d.a.) a libertà, e rovesciava l’antica torre feudale della Contea”; quest’ultima definizione, di “torre feudale”, abbattuta come simbolo del potere signorile, ci fa intendere che essa era del Vescovo di Catania (così è, tanto che il già citato Giuseppe Antonio Mercurio, la indicava, nel 1815, nell’evolversi del potere signorile nel nostro territorio, essere “di proprietà del Conte allora il Vescovo di Catania, in oggi di S.A.R. il principe di Capua”), il quale, così, garantiva la sicurezza e il controllo militare del territorio e, soprattutto, dei vasti magazzini (anch’essi, ovviamente, del vescovo-conte), nei quali venivano ripostate le (probabilmente, non solamente) decime di quella produzione che, di anno in anno, stava divenendo sempre più cospicua.

Vincenzo Di Maggio, nel 1976, ha sospettato essere la chiesa successiva, temporalmente, rispetto ai magazzini e questo, noi supponiamo egli abbia pensato, poiché l’orientamento, nello spazio, di chiesa e magazzini risulta evidentemente per nulla in linea; ma, se così stessero le cose, comunque, per le riflessioni da noi operate nei capitoli sulle concessioni enfiteutiche del Seicento, i magazzini difficilmente potrebbero risalire a prima del vescovo Innocenzo Massimo (1624-1633), ma forse più probabilmente risalirebbero al tempo del vescovo Michelangelo Bonadies (1665-1686), o, forse, più probabilmente, iniziarono ad essere costruiti in quell’inizio di Seicento per essere poi ingranditi e sempre più ben riempiti lungo tutto il secolo e, quindi, per il secolo successivo.

Ha scritto, nel 1996, Isidoro M. (Sidro) Barbagallo: «A Giarre esistevano, tra l’altro, una torre di stile gotico, sita nell’attuale piazza Duomo… numerosi magazzini del peculio, un “ospitium” con una chiesetta, nel sito dell’attuale chiesa del Convento… Secondo un’antica tradizione esisteva un tunnel sotterraneo di collegamento tra l’antica torre di Giarre ed il sito della chiesa del convento. Può darsi che parte di questo tunnel coincidesse con quello utilizzato per la risonanza della cassa armonica del palco musicale di piazza Duomo… Andrebbe… considerata la possibilità (ma si tratta di un discorso tutto da verificare, vista la sua complessità) che la chiesa di Sant’Agata e S. Isidoro non sorgesse nel sito tramandatoci dal Minicuci, nei pressi della Cappella di S. Isidoro dell’attuale Duomo, nella sua navata destra, ma altrove. Tali dubbi sorgono… ad un’attenta ed analitica osservazione del noto dipinto del Tuccari (1657-1734), che dipinse la Giarre del 1725… Il dipinto del Tuccari… ci raffigura tale chiesa su di un piano più alto rispetto ai magazzini della Contea, dietro ai quali sorgeva la possente torre di Giarre. Sappiamo ormai con certezza che tale torre si trovava nel prolungamento ideale tra l’odierna via Garibaldi ed il corso Italia (‘Stradone’), in fondo all’attuale piazza Duomo. Tra la torre e la chiesa non vi erano soltanto i magazzini della Contea, ma anche numerose civili abitazioni, pure di periodo barocco, che furono poi abbattute per la realizzazione di piazza Duomo, intorno alla metà del secolo scorso (il XIX secolo; n.d.a.)…Nel dipinto del Tuccari, la chiesa ha sullo sfondo l’Etna e questo in una prospettiva e in un orientamento non incompatibile al sito delle cripte del Camposanto Vecchio, per quanto tale quadro, non sia esente da errori e forzature prospettiche».

I riferimenti bibliografici relativi a questo articolo e ulteriori approfondimenti in: Antonino Alibrandi, “Mascali e il suo territorio – La Storia – Dai Bizantini a Carlo III di Borbone (535-1759)”, Kindle Amazon, Leipzig, 2023, pagg. 391-393.

Antonino Alibrandi

I NOSTRI INDIRIZZI E-MAIL

I NOSTRI INDIRIZZI E-MAIL

LINK

LINK CONTATTI

CONTATTI