Il giornalista di Taormina, ex redattore ed inviato del popolare settimanale “Gente”, ha dato alle stampe un avvincente e significativo romanzo che denuncia, senza reticenza alcuna, le ingiustizie e le efferate atrocità perpetrate da sempre dalla mafia siciliana. Un’opera che intende scuotere le coscienze affinché si abbandoni ogni atteggiamento omertoso su un fenomeno assolutamente disumano

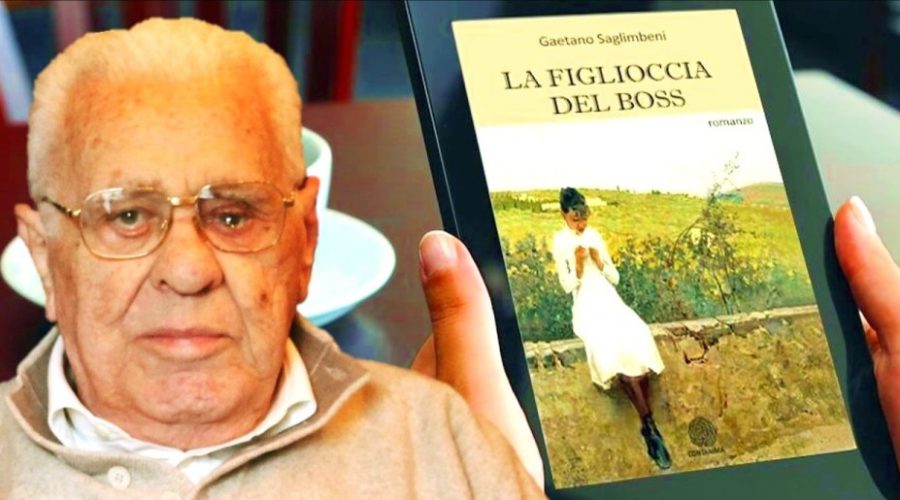

«Parlare di mafia in Sicilia è sempre meglio che tacerne, ma bisogna parlarne con grande lucidità e correttezza, per evitare di far bene al suo mito e male ai siciliani». Queste parole, che il magistrato Giovanni Falcone ripeteva spesso ai giornalisti prima di saltare in aria con la sua vettura sull’autostrada Palermo-Capaci nel 1992, introducono alla lettura del romanzo “La figlioccia del boss” (edizioni “Contanima”), scritto dal giornalista taorminese Gaetano Saglimbeni (nella foto con accanto la copertina di questo suo nuovo libro), per più di vent’anni redattore ed inviato del popolare settimanale nazionale “Gente”.

Trattasi di un esaustivo “spaccato” su fatti e personaggi della vecchia e nuova mafia sullo sfondo della Palermo dei “cadaveri eccellenti” che insanguinarono gli Anni Settanta e Ottanta. E bisogna dire che il siciliano Saglimbeni, raccontando fatti così inquietanti con grande onestà ed assoluto rigore professionale, non ha fatto né “bene” al mito della mafia né “male” ai siciliani: ha fatto bene soltanto alla verità ed ha aperto gli occhi a chi li aveva o fingeva di averli chiusi.

Protagonista della storia, incentrata nel “bunker” in cui si nascose per parecchi anni un ergastolano condannato come mandante dell’assassinio di un bambino in Germania (nipote di un pentito di mafia che lo aveva fatto condannare per due precedenti delitti), è la dolcissima figlioccia del pluriomicida, alla quale lui voleva bene come a una figlia. Una ragazza dalla faccia pulita e dai solidi princìpi morali, che era stata compagna di giochi di quel povero ragazzo e che ebbe il solo torto di credere un po’ troppo al padrino il quale, mentendo spudoratamente, si proclamava innocente. Era lei che gli portava da mangiare ed usciva poi con la camicetta o il golfino rigonfi di buste chiuse, ossia i famosi “pizzini” con i quali il capo di uno dei clan mafiosi più spietati e sanguinari della Sicilia impartiva ordini precisi ai “luogotenenti”.

Una contadinella mite e buona, la Linuzza protagonista di questa storia; ma nelle mani, purtroppo, di criminali senz’anima che continuavano a definirsi “uomini d’onore”. Non c’era posto per i buoni sentimenti, nella mafia di quegli anni, dove tutto avveniva all’insegna dell’affarismo più spietato, delle vendete più feroci, degli “incaprettamenti” e degli eccidi più atroci.

Il padrino, tramite i “pizzini” che la ragazza portava fuori nascosti nel petto, aveva ordinato la condanna a morte per “incaprettamento” del figlio ventiquattrenne di un signore che, presentando in una asta pubblica una offerta “non concordata”, aveva fatto fallire agli “amici degli amici” l’acquisto di un palazzone; aveva fatto ammazzare il contadino che si rifiutava di cedere il piccolo appezzamento di terra che serviva ad unire le proprietà di vecchi “pezzi da novanta”; ed aveva addirittura spedito in Germania due fidatissimi killer per ammazzare il nipotino palermitano di otto anni del suo ex “picciotto” divenuto nemico in quanto, da pentito di mafia e collaboratore di giustizia, aveva dato ai giudici di Palermo le prove per condannarlo come esecutore materiale di due precedenti delitti. Un atto di barbarie, quest’ultimo, di un’atrocità raccapricciante: l’ordine del boss era di staccargli, da morto, la testa e buttarla in un cassone della spazzatura ed il resto del cadavere in un altro cassone (nel torvo “linguaggio” della mafia, quello scempio del cadavere di un ragazzino era il massimo sfregio che si potesse riservare ad un ex amico diventato nemico). Atti di selvaggia brutalità, assolutamente intollerabili in un Paese civile; e nel “tritacarne” della malvagità finirà, purtroppo, anche la dolcissima Linuzza.

Da questa nuova opera del giornalista e scrittore Gaetano Saglimbeni (il quale ha all’attivo diverse pubblicazioni prevalentemente incentrate sulla vita mondana della “sua” Taormina e sui fasti della vecchia Hollywood) si evince a chiare lettere che il volto della mafia è ancora più truce di quello che appare dalle cronache giudiziarie. E che verità così sconvolgenti (di ieri e di oggi) devono essere raccontate, così come ha fatto il giornalista-scrittore taorminese, anche nei dettagli più raccapriccianti, se si vogliono veramente scuotere le coscienze e mobilitare le persone serie ed oneste, che rappresentano senz’altro la stragrande maggioranza degli italiani ed, in particolare, dei siciliani.

Tutti, dunque, abbiamo il dovere di parlar chiaro e di spiegare come stanno realmente le cose, cominciando dallo smantellamento di quel famosissimo “modus” comportamentale del “nenti vidi, nenti sintii, nenti sacciu”, sul quale la delinquenza organizzata ha prosperato e continua a prosperare: questo “far finta di non sapere”, comunque riprovevole e certamente rischioso per un privato cittadino, per i responsabili delle pubbliche istituzioni significa, invece, connivenza, favoreggiamento e complicità.

Nella postfazione a “La figlioccia del boss”, Gaetano Saglimbeni cita anche le durissime parole contro la mafia pronunciate dal siciliano Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento alla Presidenza della Repubblica.

Rodolfo Amodeo

I NOSTRI INDIRIZZI E-MAIL

I NOSTRI INDIRIZZI E-MAIL

LINK

LINK CONTATTI

CONTATTI